Geschichte

1841 bis 1921

BRAUEREI

1841

Gründung der Brauerei

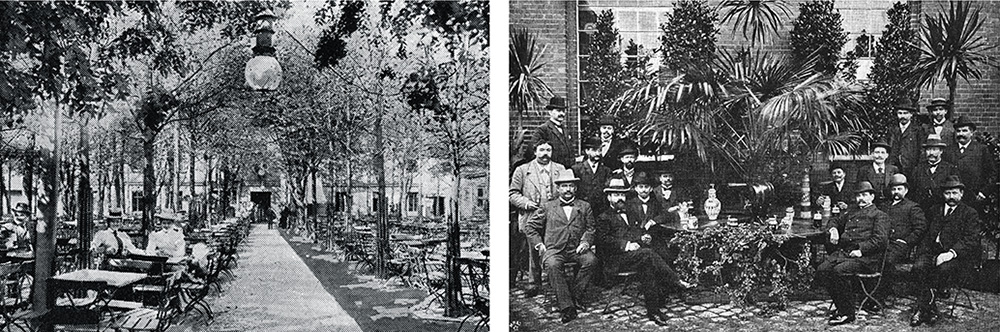

Vor den Toren Berlins, am südlichen Ausläufer des Barnims, erwarb der aus Bayern stammende Joseph Pfeffer im Oktober 1841 außerhalb der Stadtmauer vor dem Schönhauser Tor für 5.500 Taler ein unbebautes Grundstück. Darauf errichtete er eine Brauerei untergäriger Brauart, die erste ihrer Art in Berlins nördlicher Vorstadt. 1844 öffnet das Bierzapfungslokal mit Biergarten.

1851 – 1861

Mehrfacher Besitzerwechsel

Der Brauereigründer geriet nach drei Jahren in finanzielle Schwierigkeiten und musste 1851 sein Grundstück verkaufen. Der Gutsbesitzer Hirsch Hermann Cohn von Biesdorf erwarb es. Er baute die Brauerei aus und braute zusätzlich obergäriges Werdersches Bier. Nach vier Jahren verkaufte er die Brauerei an den Holzhändler Carl Friedrich Tornow. Als Tornow fünf Jahre später verstarb, kauften die Braumeister Schneider&Hillig das Grundstück.

1861

Übernahme durch Schneider & Hillig

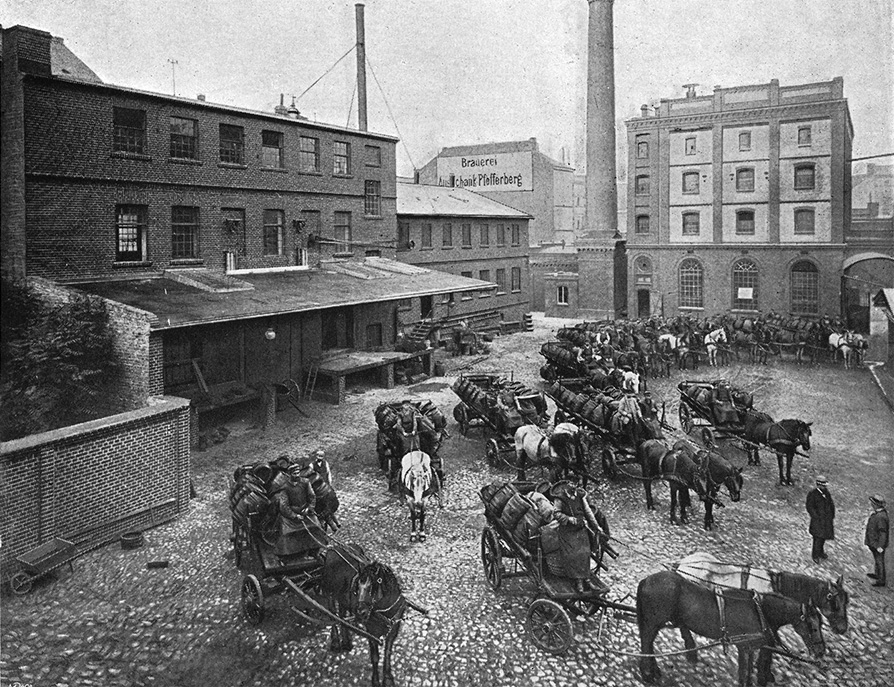

Unter den neuen Besitzern Johann Leonhard Friedrich Schneider (später Bernhard Schneider) und Friedrich Ernst Hillig erlebte die Brauerei einen großen Aufschwung. Es wurden weite Kelleranlagen gebaut und die Bierproduktion stieg rapide. Der Betrieb entwickelte sich von einem Handwerks- zu einem Industriebetrieb und wurde zudem ein beliebtes Ausflugsziel. Ab 1872 war der Name „Pfefferberg“ gebräuchlich.

1887

Umwandlung in Aktiengesellschaft

Nach dem Tod von Bernhard Schneider wurde die Brauerei 1887 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Unter Direktor Schwertfeger und Braumeister Sterzbach wuchs die Brauerei weiter. Man baute neue Gebäude, führte neue technische Verfahren ein, erweiterte die Produktionskapazitäten und errichtete repräsentative Restaurationsgebäude. Mitte der 1880er Jahre produzierte die Brauerei rund 45.000 Hektoliter Bier jährlich und um 1900 bereits mehr als 100.000 Hektoliter. 1907 wurde erstmals auch Flaschenbier abgefüllt.

Das Gelände wurde schrittweise vergrößert. Doch insgesamt setzte die ringsherum voranschreitende Blockrandbebauung der Erschließung zusätzlicher Flächen dem Brauereibetrieb Grenzen. Vorhandene und auch neu entstehende Zweckbauten zur Erweiterung der Bierproduktion gruppierten sich daher ebenso wie Verwaltungs- und Restaurationsgebäude, Werkstätten und Ställe um die verschiedenen Höfe.

1914-1918

Gesunkene Bierproduktion

Mit dem Ersten Weltkrieg änderte sich auch die Situation für die Brauerei auf dem Pfefferberg grundlegend. Schon 1914 wurde ein genehmigtes größeres Bauvorhaben verschoben und kam dann nicht mehr zur Ausführung. Gerste, der wichtigste Rohstoff für untergäriges Bier, unterlag bald der Rationierung. Infolgedessen sanken nicht nur Bierproduktion und Absatz.

1919

Fusion mit der Schultheiß-Brauerei AG

Mit dem Ersten Weltkrieg änderte sich die Lage der Brauerei. Ab 1914 konnten aufgrund der Kriegssituation keine größeren Bauprojekte mehr umgesetzt werden, und die Bierproduktion ging zurück. Nach Kriegsende übernahm die Schultheiss Brauerei AG die Brauerei Pfefferberg.

1921

Einstellung des Betriebes

Mit dem Ende des ersten Weltkrieges wurde, wie auch in vielen anderen Brauereien in der nördlichen Vorstadt, der Betrieb auf dem Pfefferberg aufgrund von Lieferengpässen und Rationierungen eingestellt

1920 bis 1922

Mischnutzung

Die 1920 gegründete Schultheiss-Patzenhofer AG vermietete Räume an das Bezirksamt des neu gebildeten Bezirks Prenzlauer Tor. Dieser war 1920 als Teil des neuen Groß-Berlin entstanden und umfasste auch den östlichen Teil der ehemaligen Rosenthaler Vorstadt. Der erste Bürgermeister und Teile der Verwaltung nutzten übergangsweise Büros auf dem Pfefferberg, bis ihre eigenen Gebäude in der Danziger Straße bezugsfertig waren.

1922 bis 1945

Schokoladenfabrik und Großbäckerei

1920 bis 1922

Umnutzung als Schokoladenfabrik

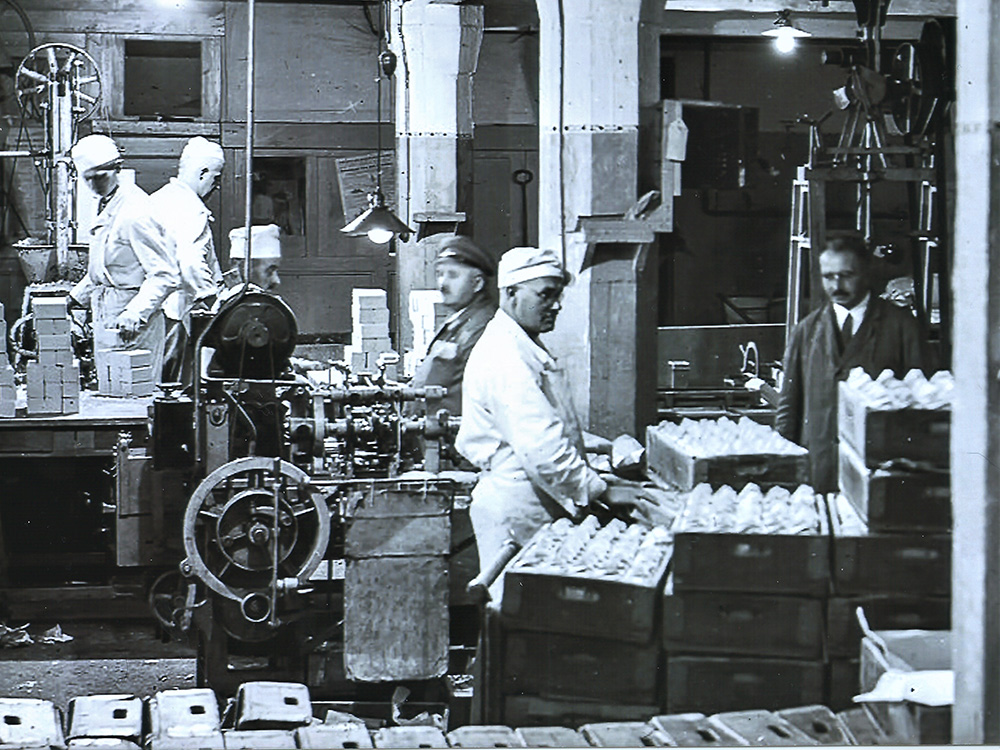

1922 erwarb die „Hoffmann-Schokolade-Kommanditgesellschaft auf Aktien“ das Areal und baute es für die Produktion von Schokoladen und Pralinen um. Max Hoffmann, der zuvor Generaldirektor bei der Schokoladenfirma Sarotti war, wollte hier ein neues Unternehmen zur Herstellung und zum Vertrieb von Kakao-, Schokoladen- und Zuckererzeugnissen etablieren. Geplant war, rund 1.000 Arbeiter und 50 Angestellte zu beschäftigen.

Die ehemaligen Produktionsgebäude erfuhren umfangreiche Umbauten: Das Sudhaus, die Schankhalle und die Flaschenkellerei entfielen, dafür entstanden eine Rösterei, eine Fruchtkocherei sowie Puder-, Dressier- und Packräume für Pralinen.

Die Läden an der Straßenfront Schönhauser Allee 176 mieteten Händler und kleine Gewerbebetriebe. Auf der Nordseite des Biergartens blieb ein großes Lokal mit Gartenausschank. In die Schankhalle wurden Kegelbahnen eingebaut.

Mitte der 1920er Jahre wurde die Produktion aus wirtschaftlichen Gründen wieder eingestellt. Die Hoffmann-Schokolade-Kommanditgesellschaft änderte ihren Fokus und konzentrierte sich nun auf die Nutzung und Verwaltung der Immobilie sowie auf Beteiligungen an Unternehmen im Bäckereibedarf.

1926

Die EBK wird Gesellschafterin auf dem Pfefferberg

Die „Einkaufsgenossenschaft der Bäcker und Konditoren von Groß-Berlin e.G. m.b.H.“ (EBK) trat als weitere Gesellschafterin der Hoffmann-Schokolade-Kommanditgesellschaft bei. Mit der Änderung des Firmenzwecks und der Gründung der Pfefferberg Beteiligungsgesellschaft mbH wurde die EBK vermutlich Mehrheitseignerin und erlangte damit auch das Verfügungsrecht über das Grundstück. Sie verlagerte ihre gesamte Geschäftstätigkeit, einschließlich der Verwaltung, auf den Pfefferberg.

In den folgenden Jahren wurden die ehemaligen Produktionsräume in Lagerflächen für Bäckerei-Rohstoffe wie Mehl, Salz, Zucker und Fette umgewandelt. Auch Verpackungsmaterial, Maschinen und Ersatzteile konnten die Mitglieder dort beziehen. Zudem gab es eine Schlosserei, in der defekte Maschinen repariert wurden. An der Schönhauser Allee betrieb eine eigene Bank ihre Geschäfte.

1932 bis 1945

Germania Brotbäckerei

Anfang der 1930er Jahre pachtete die Germania Spezialbrotbäckerei aus Moabit einige Gebäude auf dem Pfefferberg. Sie produzierte neben herkömmlichen Backwaren auch ein preiswertes Kommissbrot.

Bereits in den frühen 1930er Jahren traten fast alle Führungskräfte der Einkaufsgenossenschaft, Hoffmann Schokolade, der Beteiligungsgesellschaft und der Germania Brotbäckerei in Organisationen des NS-Regimes ein, darunter die NSDAP und die SS sowie verschiedene Handels-, Handwerks- und Gewerbeorganisationen.

Während des Zweiten Weltkriegs beschäftigte die Germania Brotbäckerei polnische Zwangsarbeiter*innen und vermutlich auch andere sogenannte Ostarbeiter*innen.

ab 1945

Kriegsende

Nach Ende des Zweiten Weltkriegs beschlagnahmte die sowjetische Militäradministration in Deutschland (SMAD) das Pfefferberg-Gelände. Im Sommer 1945 fanden Hunderte von Neuankömmlingen aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten dort vorübergehend Unterkunft.

Bereits im Sommer 1945 wurde das Gelände wieder für die Produktion genutzt. Die Brotfabrik begann mit der Lieferung von Mehl und Brot.

1946 bis 1973

Verlag und Druckerei „Neues Deutschland“

1946

Die EBK wird Gesellschafterin auf dem Pfefferberg

Im Sommer 1946 nahm die neu gegründete „Neues Deutschland“ Druckerei und Verlag GmbH auf dem Pfefferberg den Druckbetrieb auf, nachdem die Redaktion bereits ihren Sitz dort bezogen hatte. Die Zeitung, das Zentralorgan der SED, war im April 1946 erstmals erschienen. Mit der fortschreitenden Verbesserung der Infrastruktur wurde die gesamte Produktion der Zeitung ab Frühjahr 1947 für rund sechs Jahre auf dem Gelände durchgeführt. Bis zu 1.000 Menschen arbeiteten dort.

Die politische Entwicklung der Nachkriegszeit im damaligen sowjetisch besetzten Sektor von Groß-Berlin und in der DDR führte letztendlich auch zu einer dauerhaften Neuordnung der Eigentumsverhältnisse auf dem ehemaligen Brauereigelände. So kam es auf der Grundlage des Gesetzes über eingezogene Vermögenswerte von Kriegsverbrechern und Naziaktivisten zur Enteignung der Germania-Brotbäckerei-Pfefferberg e.G.m.b.H. und der Pfefferberg Grundstücke KG, der vormaligen Hoffmann Schokolade.

Die Nutzung blieb über die nächsten Jahrzehnte weitgehend gleich. Neben Zeitungen und Zeitschriften wurden auch Broschüren, Schulbücher und Kunstbände produziert. Weitere Einrichtungen wie Werkstätten, Lagerflächen, Garagen, eine Tankstelle und ein Schweinestall waren ebenfalls vorhanden.

Nach und nach wurden einzelne Produktionsbereiche an anderen Standorten angesiedelt. 1964 arbeiteten noch etwa 370 Mitarbeiter*innen der Druckerei auf dem Pfefferberg.

ab 1945

Neues Deutschland verlässt den Pfefferberg

Nach der Fertigstellung des neuen Gebäudes der „Neues Deutschland“ Druckerei und Verlag GmbH am Ostbahnhof verlassen die letzten Abteilungen der Druckerei das Brauereigelände.

1974 bis 1990

Mischnutzung und zunehmender Verfall

1974

Die Kommunale Wohnungsverwaltung Prenzlauer Berg übernimmt die Verwaltung

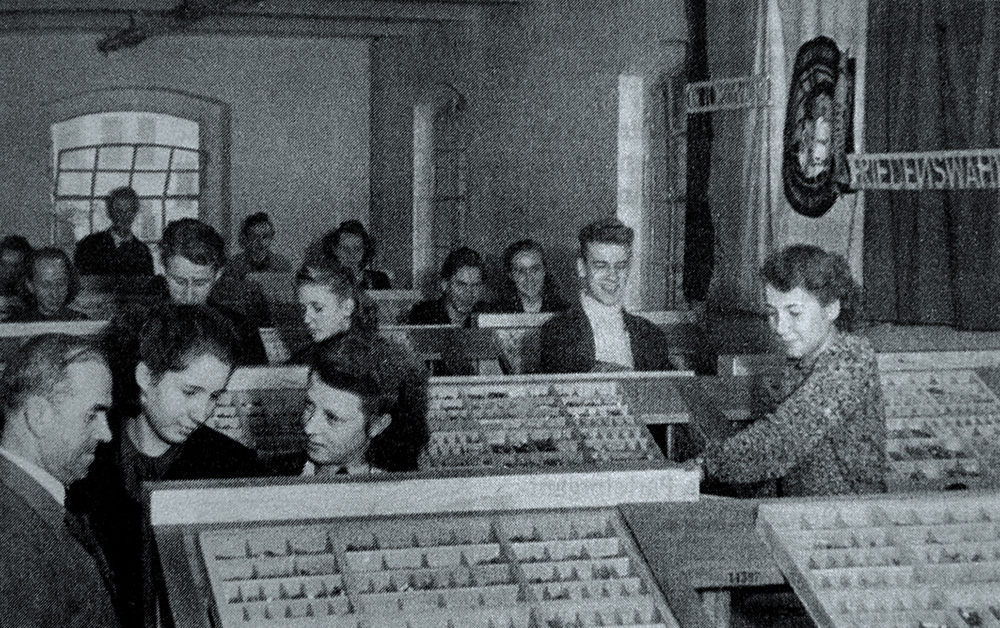

Unter der Verwaltung der Kommunalen Wohnungsverwaltung Prenzlauer Berg (KWV) prägte in den folgenden Jahren eine vielfältige Nutzung das Gelände, vor allem durch Werkstätten verschiedener handwerklicher Betriebe. Mehrere Gebäude wurden für die Ausbildung von Lehrlingen und praxisorientierten Unterricht genutzt.

Der VEB Chemiekombinat Bitterfeld sowie die Poliklinik der Bauarbeiter betrieben Außenstellen auf dem Gelände. Die Garagen dienten nicht nur der Unterstellung von Betriebsfahrzeugen, sondern auch als Reparaturwerkstätten und Lagerflächen. Die Betriebskantine des ND blieb für die Beschäftigten in den Betrieben in der Umgebung erhalten.

Die Nutzung blieb über die nächsten Jahrzehnte weitgehend gleich. Neben Zeitungen und Zeitschriften wurden auch Broschüren, Schulbücher und Kunstbände produziert. Weitere Einrichtungen wie Werkstätten, Lagerflächen, Garagen, eine Tankstelle und ein Schweinestall waren ebenfalls vorhanden.

1987

Entwurf „Kulturfabrik Pfefferberg“

Offenbar veranlasst durch einen sichtbar fortschreitenden Verfall der historischen Bausubstanz des Geländes, beauftragte der Magistrat von Berlin, Hauptstadt der DDR, 1987 das Institut für Städtebau und Architektur mit einer Studie zur künftigen Entwicklung und Nutzung des Geländes Pfefferberg.

In diesem Zuge entwickelten die Architekten Uwe Salzl und Bertram Vandreike ein Konzept zur Sanierung und Umnutzung des Areals zur „Kulturfabrik Pfefferberg“. Es verschwand jedoch zur Prüfung in den Akten des Bezirksbauamtes.

1990

Das Gelände geht in das Eigentum der Bundesrepublik und des Landes Berlin über.

Mit dem Fall der Mauer und dem Einigungsvertrag ging die Immobilie im Oktober 1990 ideell zu gleichen Teilen in das Eigentum der Bundesrepublik Deutschland und des Landes Berlin über. Zu dieser Zeit war nur noch ein Zehntel der Nutzfläche vermietet.

1990

Gründung des Pfefferwerk e.V. I Denkmalschutz

Die Architekten Salzl und Vandreike warben zusammen mit Akteur*innen der Ost-Berliner Kulturszene und Kiezbewohner*innen um weitere Verbündete für die Idee einer „Kulturfabrik Pfefferberg“. 1990 gründeten sie mit Unterstützung des Förderband e.V. eine eigene Organisationsstruktur: den Pfefferwerk e.V. Verein zur Förderung von Stadtkultur. Sie veranlassten, dass das Gelände unter Denkmalschutz gestellt wurde.

1991 bis 1999

Entwicklung zu einem berlinweit bekannten Kultur- und Bildungsstandort

1991

Mietvertrag für Pfefferwerk e.V.

Es gelang dem Verein, einen offiziellen Zwischennutzungsmietvertrag für das Gelände zu erwerben.

ab 1991

Umnutzung des Pfefferberg zum Zentrum für soziale, kulturelle und kleingewerbliche Aktivitäten

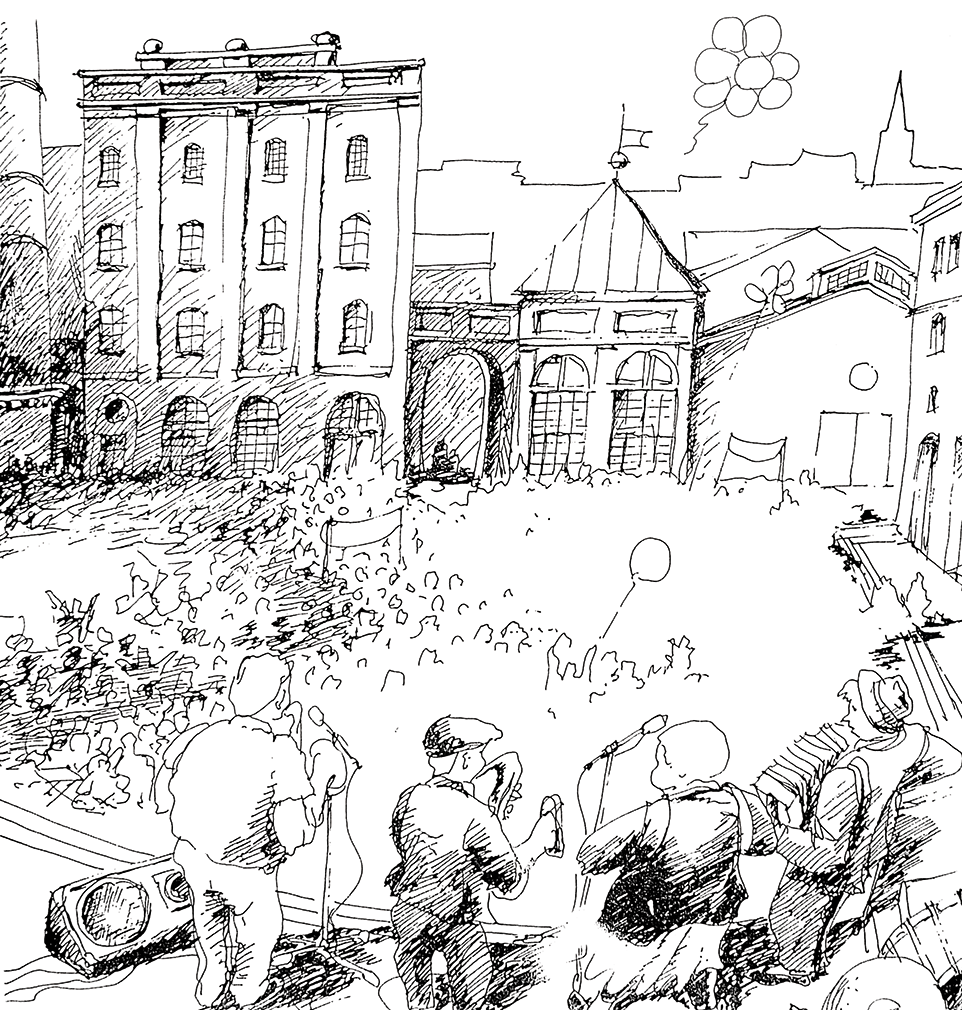

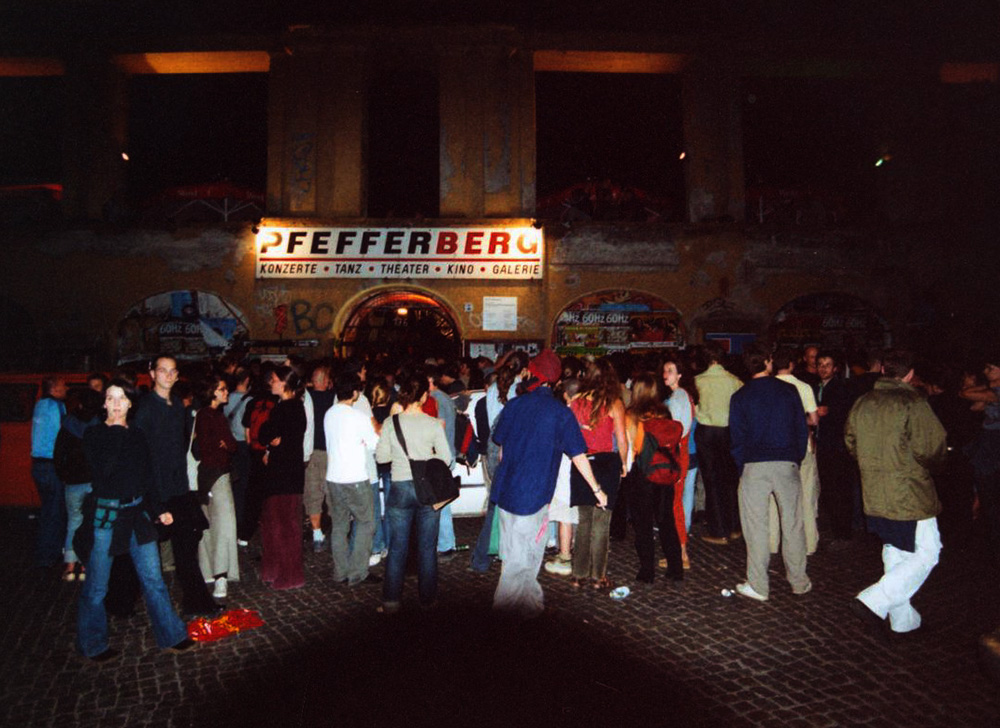

Der Pfefferwerk e.V. veranstaltete nun Live-Konzerte und Festivals, Clubs und Galerien entstanden. Weltmusik und Tanztheater zählten zu den konzeptionellen Schwerpunkten. Jährlich mehrere Zehntausend Besucher*innen kamen auf den Pfefferberg. Er wurde 1996 zur Geburtsstätte der “Tanztage Berlin“ und 1997 des Flamencofestivals.

Zudem zogen weitere soziale und kulturelle Einrichtungen auf den Pfefferberg, darunter die 1991 gegründete Tochter des Vereins, die Pfefferwerk Stadtkultur gGmbH. Als Träger öffentlich geförderter Beschäftigungsmaßnahmen unterstützte sie die Sanierung und Umnutzung des Geländes und mietete dafür Flächen.

1992

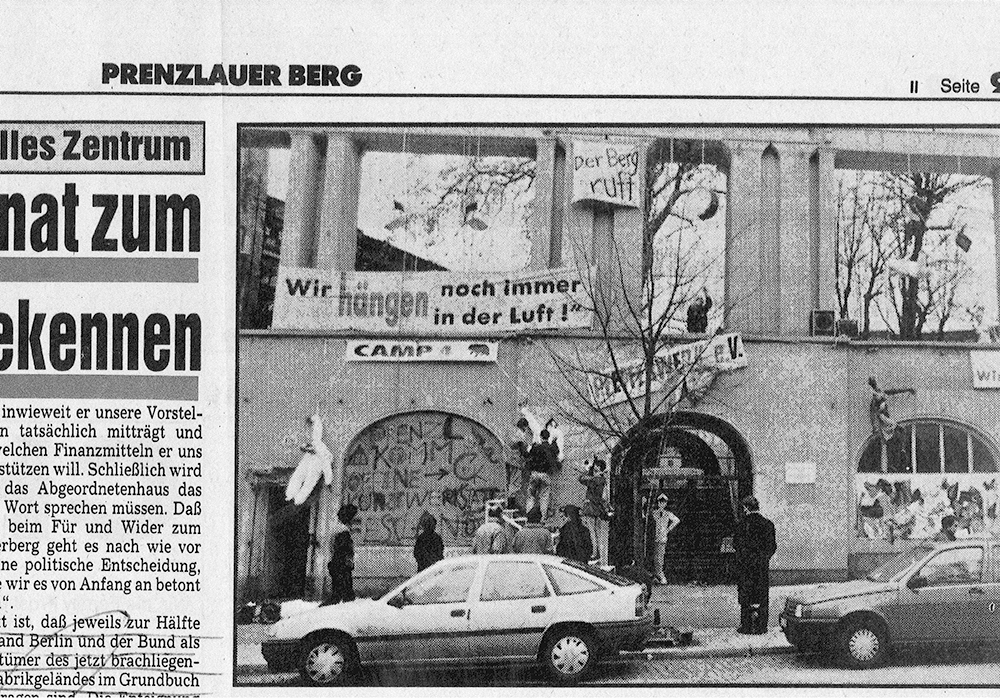

Der Berg ruft

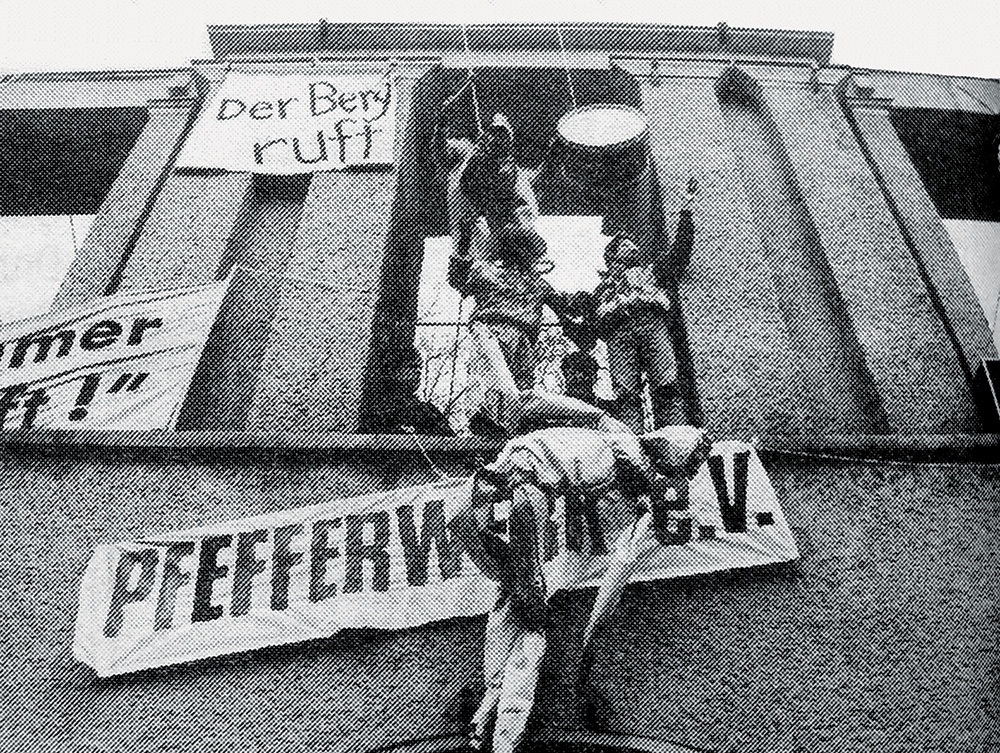

Parallel zum laufenden Betrieb ging die Auseinandersetzung um die Zukunft der Immobilie weiter. Zudem meldeten Firmen, die nach dem Zweiten Weltkrieg enteignet wurden, Rückübertragungsansprüche an.

Die Pfefferwerker*innen verschafften sich beim Senat und in der Öffentlichkeit mit Kunstaktionen immer wieder Gehör für ihr Anliegen, den Pfefferwerk langfristig als Kulturstandort zu sichern.

1997

Einleitung eines Bieterverfahrens

1997 leitete das Land Berlin ein Bieterverfahren für das unter Denkmalschutz stehende Gelände des Pfefferbergs ein. Bund und Land einigten sich, das Gelände öffentlich zum Verkauf auszuschreiben. Sieben Mitbieter nahmen mit verschiedenen Kunstaktionen am Verfahren teil, darunter auch die Pfefferwerk Stadtkultur gGmbH. Diese hatte sich mittlerweile zu einem wichtigen Träger der Jugendhilfe und Stadtteilarbeit in Berlin entwickelt. Sie legte ein überzeugendes Nutzungskonzept vor, konnte jedoch kein Vermögen vorweisen.

Nach langen Verhandlungen sicherte sich die Pfefferwerk gGmbH eine Zuwendung von sieben Millionen DM von der Senatsverwaltung für Arbeit, berufliche Bildung und Frauen. Den Restbetrag zum Kaufpreis wurde dank eines privaten Kredits finanziert.

1999 bis 2020

Kauf, denkmalgerechte Sanierung und Neubau

1999

Langfristiger Erhalt des Pfefferbergs als Kulturstandort

Im Dezember 1999 konnte die Pfefferwerk Stadtkultur gGmbH die Immobilie kaufen und damit den Grundstein für den langfristigen Erhalt des Areals als Kultur- und Bildungsstandort legen.

An die Förderung der Senatsverwaltung waren Auflagen geknüpft: Die Immobilie sollte am Tag des Ankaufs als Stiftungskapital in die am gleichen Tag gegründete Stiftung Pfefferwerk eingebracht, das Gelände langfristig durch die Pfefferberg Entwicklungs GmbH & Co. KG verpachtet und mit den Erbbau-Zinseinnahmen berlinweit Vorhaben mit Effekten für den Arbeitsmarkt unterstützt werden. Zudem sollte der Pfefferberg denkmalgerecht saniert und künftig für soziokulturelle Zwecke, sanierungsbetroffenes Kleingewerbe und Dienstleistungen genutzt werden.

20.12.1999

Gründung der Stiftung

Im Dezember 1999 konnte die Pfefferwerk Stadtkultur gGmbH die Immobilie kaufen und damit Die Immobilie Pfefferberg wurde als Kapital in die Gründung der Stiftung eingebracht. Mit den Einnahmen, dem monatlichen Erbbauzins aus der Immobilie, fördert die Stiftung Pfefferwerk seitdem Vielfalt und Chancengleichheit in der Gesellschaft. Ihr Schwerpunkt liegt auf der Verbesserung der Chancen benachteiligter junger Menschen beim Einstieg in das Erwerbsleben.

2000 bis 2011

Sanierung

Im Zeitraum von 2000 bis 2011 erfolgte die Sanierung der 18 denkmalgeschützten Gebäude. Bis 2020 wurden drei Neubauten errichtet.

2001

Anpassung des Konzepts

Als die Sanierung aufgrund finanzieller Engpässe ins Stocken geriet und der Berliner Bankenskandal das Erwerben von zusätzlichen Baukrediten erschwerte, entschied man sich, das Erbbaurecht in Teileigentume aufzuteilen. Die Pfefferberg Entwicklungs GmbH & Co. KG veräußerte diese an 14 Teileigentümer, die ihre Häuser selbst sanierten und sie im Sinne des Nutzungskonzeptes für eigene Zwecke nutzten oder weiter vermieteten.

Seit 2020

Der Pfefferberg heute

Heute

Der Pfefferberg heute

Heute beherbergt der Pfefferberg Kultur- und Bildungseinrichtungen, Galerien, Ateliers, Gastronomie und ein Hostel. Er ist seit 2017 Teil der Europäischen Route der Industriekultur (ERIH) und SCHAUPLATZ der Route Berliner Industriekultur.